Cuaderno de bitácora: una de las primeras actividades que hemos propuesto a los grumetes durante el inicio del curso en el Barco Escuela, es la realización de la Espiral de Fibonacci.

Hagamos una pequeña introducción, para que todos los interesados puedan situarse antes de acometer el dibujo de la famosa espiral.

Según los datos históricos, [constratados con la wikipedia], Fibonacci es el apodo de un importante matemático italiano que vivió entre los años 1170 y 1240: Leonardo de Pisa. El padre de Leonardo, Guglielmo, se apodaba Bonaccio, y Fibonacci significa "hijo de Bonaccio". Leonardo era originario de Pisa, como su nombre indica. [La ciudad de Pisa, Italia, es actualmente famosa por la Torre Inclinada; coincidentemente, la Torre empezó a construirse 1173, cuando Leonardo era un niño pequeño, pero su construcción se interrumpió en 1178 cuando sólo se habían terminado tres pisos, y no se retomaría hasta cien años después.]

Guglielmo Bonaccio, el padre de Leonardo, era un importante comerciante, y tenía un puesto de comercio en Bugía, en la actual Argelia. Leonardo acompañó desde muy joven a su padre, viajó por el Mediterráneo y tuvo la oportunidad de aprender matemáticas directamente de maestros árabes, que le enseñaron el sistema decimal posicional de números indoarábigos (el que empleamos en la actualidad). En aquella época, en Europa se utilizaba el sistema de números romanos para hacer todo tipo de cuentas, y Leonardo vio enseguida que el sistema indoarábigo podía ser mucho más sencillo y eficiente que el romano para llevar la contabilidad comercial y para la aritmética en general. En 1202, cuando hubo aprendido lo suficiente, publicó el Liber Abaci (Libro del Ábaco), uno de los libros que han pasado a la historia de las matemáticas.

En el Liber Abaci, Fibonacci introdujo el sistema numérico posicional indoarábigo que usamos hoy en día, describiendo el cero, la notación posicional, la descomposición en factores primos y los criterios de divisibilidad. El libro contiene numerosos problemas aritméticos.

Uno de los problemas del Liber Abaci se ha hecho muy famoso; trata sobre la reproducción de una pareja de conejos. El problema plantea el siguiente enunciado: "Cierto hombre tenía una pareja de conejos en un lugar cerrado y deseaba saber cuántos se podrían reproducir en un año a partir de la pareja inicial, teniendo en cuenta que de forma natural tienen una pareja en un mes, y que a partir del segundo se empiezan a reproducir".

Razonando esquemáticamente se puede resolver fácilmente el problema. No daremos todo el razonamiento aquí, simplemente diremos que los números de parejas de conejos que hay cada mes forman la siguiente sucesión, que merecidamente se ha llamado sucesión de Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Como se puede comprobar, la sucesión empieza con 1 y 1 como dos primeros términos, y luego se van sumando cada pareja de términos para dar el siguiente:

1 + 1 = 2

1 + 2 = 3

2 + 3 = 5

3 + 5 = 8, etc.

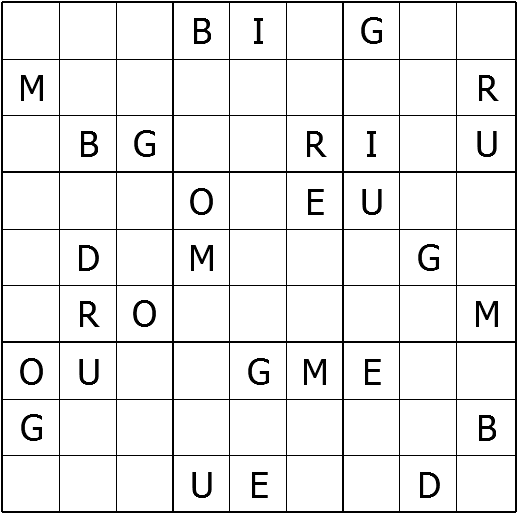

Utilizaremos los términos de la sucesión para hacer una construcción geométrica muy sencilla con ayuda de regla y compás sobre una hoja cuadriculada. La construcción consiste en empezar con dos cuadrados pequeños de lado 1, añadirles un cuadrado de lado 2, luego añadir uno de lado 3, luego otro de lado 5, otro de lado 8, etc. A la vez que añadimos cuadrados, vamos dibujando arcos de circunferencia que atraviesan los cuadrados diagonalmente, y que unidos unos con otros forman una espiral.

A continuación ilustramos el proceso con fotos.

|

| De forma natural, siguiendo el giro de la espiral, trazamos el cuadro de lado 3. Ahora tenemos un rectángulo 3×5. |

|

| Continuamos el giro con el cuadrado de lado 5. Hemos ampliado el dibujo a un rectángulo 5×8. |

|

| Luego el cuadrado de lado 8, y con él un rectángulo total de 8×13. |

|

| El cuadrado de lado 13 y un rectángulo total 13×21. |

|

| El cuadrado de lado 21 y un rectángulo 21×34. |

|

| El cuadrado de lado 34 y un rectángulo total de 34×55. Este es el último que nos cabe en una hoja con cuadrícula de 4 milímetros; si intentamos dibujar otro cuadrado más nos salimos de la hoja. Podemos observar que si hemos centrado bien el inicio de la espiral, ésta y el rectángulo que la contiene quedan perfectamente centrados en la hoja de papel. |

|

| Aquí vemos la espiral de Fibonacci resaltada. |

Los investigadores han descubierto una enorme cantidad de propiedades en la sucesión de Fibonacci. Una de ellas es la íntima relación que tienen los términos de la sucesión con la proporción áurea. En efecto, si nosotros procedemos a comparar cada término de la sucesión con el término que le precede, tomando la razón o división entre los dos términos, entonces descubriremos que conforme avanzamos en la sucesión, la razón entre los términos de la sucesión se aproxima al número áureo:

2/1 = 2

3/2 = 1.5

5/3 = 1.666...

8/5 = 1.6

13/8 = 1.625

21/13 = 1.615384615...

34/21 = 1,619047619...

55/34 = 1,617647058...

89/55 = 1,6181818...

etc.

Recordemos que el número áureo es:

y vale aproximadamente: 1,6180339887...

Cuando hemos ido dibujando los cuadrados, aumentando su tamaño con la suma de los lados de los cuadrados anteriores, también estábamos construyendo rectángulos, como hemos señalado en cada una de las ilustraciones. Estos rectángulos no eran rectángulos áureos, no tenían exactamente las proporciones de los rectángulos áureos, pero conforme aumentamos el tamaño, su proporción se va aproximando a la proporción áurea, del mismo modo que el cociente o proporción entre los términos de la sucesión de Fibonacci se va aproximando al número fi 𝜑.

Ya tenemos nuestro dibujo de la Espiral de Fibonacci. Pero esto no es lo único que podemos contar de la famosa espiral. En una próxima entrada completaremos algunos aspectos interesantes.

Ya tenemos nuestro dibujo de la Espiral de Fibonacci. Pero esto no es lo único que podemos contar de la famosa espiral. En una próxima entrada completaremos algunos aspectos interesantes.