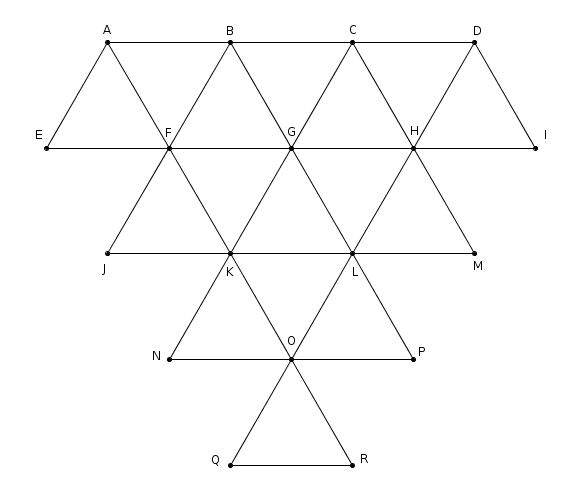

Cuaderno de bitácora: investigando en el libro Mathematics and the Imagination, escrito por Edward Kasner y James Newman, hemos descubierto una construcción a la que podríamos llamar "el túnel de los polígonos".

La construcción es muy sencilla de entender: se comienza trazando un círculo, a continuación se traza un triángulo equilátero inscrito dentro de él, luego se inscribe otro círculo dentro del triángulo, después se inscribe un cuadrado dentro de este segundo círculo, a continuación se inscribe un pentágono regular dentro del tercer círculo... Y así sucesivamente, inscribiendo sucesivamente un círculo y dentro un polígono regular, de forma que en cada paso el polígono tiene un lado más que el polígono anterior.

Es evidente que esta construcción es infinita, ya que podemos continuarla con tantos polígonos como números naturales existen. Conforme avanzamos en la construcción, el "túnel" se va cerrando, los círculos se van empequeñeciendo, y puede parecer que en el infinito los círculos terminen por cerrarse en el centro. Sorprendentemente, esto no ocurre así, el "túnel" permanece abierto, y los círculos tienden a un círculo límite, de forma que el radio no tiende a cero, sino a una cantidad aproximadamente igual a 1/12 del radio del círculo inicial.

En la siguiente figura se dibujan los primeros pasos de la construcción y la circunferencia límite aproximada en el centro, trazada en línea discontinua.

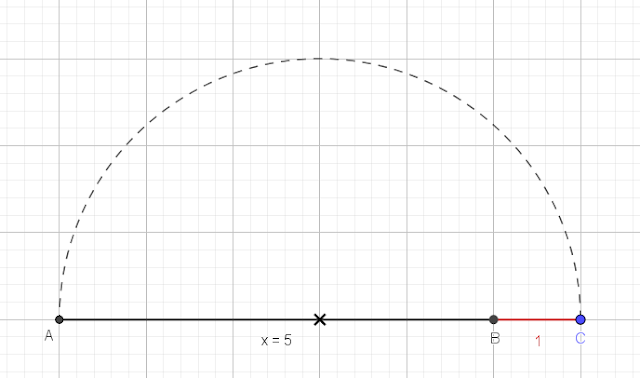

Esta construcción se puede hacer en sentido inverso, es decir, hacia afuera: partimos de un círculo de radio definido y trazamos un triángulo equilátero, pero esta vez exterior, circunscrito al círculo inicial. Proseguimos trazando figuras exteriores o circunscritas: otro círculo, un cuadrado, un tercer círculo, un pentágono regular, un cuarto círculo, un hexágono regular, etc. La construcción va aumentando en tamaño, y podría parecer que los círculos trazados son cada vez más grandes con su radio tendiendo a infinito, pero no es así, aunque aumentan, sus radios tienden a un límite, que es aproximadamente igual a 12 veces el radio del círculo inicial.

A continuación vemos la figura de los primeros pasos de la construcción y en el exterior el círculo límite que no llega a superarse.

En el libro de Kasner y Newman no viene la demostración de este resultado, y supongo que debe ser una demostración difícil. Pero eso ya lo dejamos, como se suele decir, para los muy cafeteros...

Nota: los gráficos han sido trazados con el programa Geogebra.

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)

.JPG)