Un tema recurrente en los relatos y películas de ciencia ficción son los viajes espaciales. Cruzar las distancias siderales para ir de un planeta a otro planeta, de una estrella a otra estrella, de una galaxia a otra galaxia, con multitud de tipos de naves espaciales, es algo que forma parte del argumento de tantos relatos conocidos. En la saga de Star Wars, por ejemplo, las naves que aparecen no tienen problema en trasladarse de un lugar a otro de la galaxia, aunque algunas veces tienen dificultades con el salto hiperespacial, como le ocurre al Millenium Falcon en el Episodio V, o como le ocurre a la nave de la Reina Amidala en el Episodio I. En la serie Star Trek, la nave Enterprise cambia de velocidad, desde el salto hiperespacial, empleado para trasladarse de un sistema estelar a otro, a la velocidad de impulso, usada dentro de un sistema planetario, para acercarse a los planetas o para aproximarse a otra nave.

Por salto hiperespacial se entiende un estado en el que la nave en cuestión viaja a una velocidad superior a la de la luz. Según las necesidades del argumento, dicha nave viajando a esa velocidad mayor que la de la luz empleará más o menos tiempo (minutos, horas, días) en llegar a su destino. Nunca suele ser más de unos pocos días, porque el interés de la acción no está en el viaje en sí, sino en lo que pasa antes y después del viaje. Este tipo de argumentos da por hecho que las naves tienen una tecnología suficientemente avanzada como para viajar de forma rápida y efectiva, sin mayores complicaciones, entre los planetas o estrellas pertinentes.

Hay otro tipo de relatos en la ciencia ficción en los que los autores plantean viajes espaciales más realistas, o más al alcance de la ciencia actual. Así, por ejemplo, tenemos 2001 Una Odisea del Espacio. En este argumento, la nave que aparece viaja lentamente desde la Tierra hasta Júpiter, empleando meses, incluso años, en su trayecto. También tenemos por ejemplo la película Planeta Rojo, que narra un viaje a Marte en el que se emplean varios meses. Las naves de estos dos ejemplos no tienen una tecnología como para alcanzar la velocidad de la luz, ni siquiera llegar cerca de ella. Sus trayectos son lentos, pesados, laboriosos, peligrosos y llenos de inconvenientes. El viaje en sí se convierte en el centro del argumento de la película.

¿Cuánto puede tardar un viaje espacial? Depende del destino que elijamos y de la velocidad a la que nos desplacemos.

Empecemos por el trayecto espacial más sencillo, el más largo que los seres humanos han logrado hasta la fecha: viajar a la Luna. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros, aunque los cohetes que han llegado hasta ella han tenido que hacer una distancia ligeramente mayor, porque antes de dirigirse hacia la Luna han de

tomar impulso trazando varias órbitas en torno a la Tierra, como los atletas lanzadores de disco, que giran sobre sí mismos varias veces hasta que sueltan el disco. Si pudiéramos ir en coche a la Luna (ver

La Carretera hacia la Luna, en este mismo blog), viajando a una velocidad de 120 kilómetros por hora, tardaríamos 3.200 horas cruzar los 384.000 kilómetros. Eso significa un total de 133 días de conducción sin parar, más de cuatro meses.

Las naves espaciales tardan, teniendo en cuenta todas las maniobras de separarse de despegue, separación de la órbita terrestre, adaptación a la órbita lunar y regreso a la Tierra, menos de una semana en ir y volver a la Luna. La velocidad de escape del planeta Tierra es de 40.320 kilómetros por hora, es decir, ésta es la velocidad que tiene que alcanzar un cohete para poder salir al espacio y separarse de la Tierra. A esa velocidad se tarda menos de diez horas en llegar a las proximidades de la Luna.

Si fuéramos a la velocidad de la luz, unos 300.000 kilómetros por segundo, tardaríamos poco más de un segundo en llegar. Pero cuidado, en la práctica estas velocidades son engañosas: hay que tomarse un tiempo para acelerar y otro para frenar, pues de lo contrario, si no frenamos a tiempo, nos pasaríamos muy de largo en un abrir y cerrar de ojos.

Esto es algo que sucede en el espacio: las velocidades suelen ser tremendamente elevadas. Pongámonos en la orilla de una autopista aquí en la Tierra y observemos los coches que pasan. A pesar de desplazarse a una velocidad relativamente moderada, 120 kilómetros por hora, podemos comprobar cómo se acercan rápidamente hacia nosotros y cómo pasan a nuestro lado como una exhalación. Apenas nos da tiempo a fijarnos en su matrícula o en el modelo del coche.

Imaginemos que estamos ahora en el espacio. La velocidad mínima de una cápsula que haya escapado de la Tierra es de 40.320 kilómetros por hora, un poco más de 11 kilómetros por segundo. Si estuviéramos parados observando el paso de un cohete o de una nave espacial, o de una sonda, no tendríamos tiempo ni de darnos cuenta de que se acerca cuando ya habría pasado. ¡11 kilómetros por segundo! En un momento se puede encontrar acercándose desde una dirección a 5 kilómetros y medio de distancia de nosotros, y al segundo siguiente ya ha pasado y se aleja en dirección contraria a 5 kilómetros y medio de distancia.

La velocidad tan elevada a la que se mueven los objetos en el espacio es lo que hace peligrosa a la chatarra espacial. Cuando un cohete o satélite artificial estalla en la órbita de la Tierra, esparce gran cantidad de pequeños trozos que con el paso del tiempo irán cayendo a la superficie de la Tierra, pero que mientras permanecen en órbita se mueven a la velocidad que tenía el satélite: cerca de treinta mil kilómetros por hora. Una bala disparada por una pistola o por un rifle se puede mover a una velocidad diez o veinte veces menor. Eso significa que cualquier tornillo, tuerca o trozo de metal procedente de un satélite artificial se desplaza diez o veinte veces más rápido que una bala. Si se cruza con otro satélite o cohete, lo atraviesa limpiamente, rompiendo todo lo que se encuentre a su paso, por muy resistente que sea. La única salvaguarda que tienen los aparatos mandados al espacio es la ley de probabilidades: el espacio es enormemente grande y la probabilidad de encontrarse con un tornillo suelto es muy pequeña.

Peor es el caso de una nave que se acercara a la velocidad de la luz: ¡ni siquiera la puedes ver mientras se acerca! La luz que emite la nave viene a la misma velocidad que la misma nave, con lo que cuando llega, llega junto a la nave, y antes de eso somos incapaces de ver nada. Captaríamos un fogonazo cuando pasara junto a nosotros, y en un segundo se encontraría tan lejos casi como la Luna.

Se puede calcular también el tiempo que tardaría un avión comercial (velocidad de vuelo: unos 900 ó 1.000 kilómetros por hora) en llegar a la Luna: unas 380 a 400 horas, es decir, 16 días, más o menos.

Más allá de la Luna, las distancias se multiplican, y la duración de los viajes empieza a subir enormemente. Para ir al Sol, hay que recorrer 150 millones de kilómetros, 390 veces más que la distancia a la Luna. Una nave espacial a cuarenta mil ó cincuenta mil kilómetros por hora tarda no menos de 3000 horas, 133 días, en llegar al Sol, siempre que el trayecto lo haga en línea recta, lo cual no es así normalmente, sino que como hemos explicado antes, aprovecha la gravitación terrestre y puede aprovechar la de otros cuerpos del sistema solar, como la Luna, Venus o Mercurio, para impulsarse en su viaje.

La misma nave espacial o sonda, para llegar a Júpiter desde la Tierra necesita cruzar no menos de 630 millones de kilómetros (ésta es la mínima distancia entre Júpiter y la Tierra cuando están en su mayor acercamiento). La duración del viaje llega a ser de dos o tres años, por lo menos.

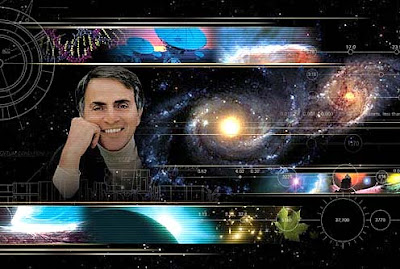

La duración se multiplica si queremos viajar a Saturno, Urano, Neptuno o Plutón. Carl Sagan, en su obra Cosmos, compara estos viajes con los que tenían que realizar los navegantes en los siglos XVI a XIX en sus periplos alrededor del mundo. Juan Sebastián Elcano, por ejemplo, tardó más de tres años en completar la primera vuelta al mundo. En la actualidad, unos astronautas que intenten llegar a algún otro planeta del sistema solar, especialmente a los exteriores, con las naves de las que disponemos, tienen que prepararse para un viaje de muchos meses, años incluso, con todas las dificultades que ello conlleva: alimento, agua y oxígeno para todo ese tiempo, y mantener ocupados y en buena forma física y mental a los astronautas durante el trayecto, en el que van a estar confinados en un espacio tan reducido como el de la nave.

Viajar a otros planetas del sistema solar es complicado, pero si queremos llegar a otras estrellas, a otros sistemas estelares fuera del nuestro, la cosa se vuelve imposible con los medios actuales. Las estrellas más cercanas, el trío de Alfa Centauri, la estrella de Barnard, la Wolf 359, la Lalande 21185, Sirio, etc., están a varios años luz de distancia. La más cercana, Próxima Centauri, está a más de 4 años luz. Cada año luz es casi 10 billones de kilómetros (billones españoles: diez elevado a doce). Si mandamos un cohete o una sonda de las actuales hacia una de las estrellas más cercanas, a la velocidad a la que se mueven con la tecnología de la que disponemos su viaje tardaría miles de años en completarse. No tiene mucho sentido mandar ninguna nave con nuestra tecnología actual.

Para intentar un viaje hacia otra estrella, se necesitan naves que alcancen velocidades cercanas a la de la luz. Aproximándose mucho a la velocidad de la luz, para llegar al grupo de Alfa Centauri necesitamos más de cuatro años, pues como se ha indicado, este grupo está a más de 4 años luz. Surge el mismo problema de antes: aún teniendo naves tan rápidas, necesitamos preparar astronautas con alimento, agua, oxígeno y buenas condiciones físicas y psíquicas para aguantar un viaje de más de cuatro años (sólo la ida, la vuelta serían otros tantos). Aunque si se consiguiera una velocidad muy próxima a la de la luz, la dilatación temporal que predice la teoría de la relatividad haría que para los astronautas el tiempo corriera mucho más lento, y un viaje de cuatro años visto desde la Tierra, duraría meses o días para los astronautas.

En velocidades comparables a la de la luz, viajar a las estrellas cercanas supone varios años, pero para otras estrellas no tan cercanas puede suponer cientos o miles de años. Las Pléyades, por ejemplo, están a 440 años luz, según las mediciones del Hubble. Si quisiéramos atravesar la Vía Láctea de punta a punta, nos enfrentaríamos a un viaje de cien mil años luz. Salir de nuestra galaxia para visitar otras ya es cuestión de millones de años luz; la galaxia más cercana, Andrómeda o M31, se encuentra a dos millones de años luz.

Ese tipo de viajes, según las teorías relativistas de Einstein, se pueden hacer en velocidades muy cercanas a la de la luz, del orden de 99'99999999995% de la velocidad de la luz, y a este porcentaje, un viaje de dos millones de años luz tardaría para los tripulantes unos 20 años. Evidentemente este tipo de trayectos sólo son de ida, no tiene sentido plantearse el volver, pues entre la ida y la vuelta pasan cientos, miles o millones de años en la Tierra, según el viaje haya sido a estrellas de la Vía Láctea o a otras galaxias fuera de la Vía Láctea. El único sentido de volver a la Tierra es para ver el futuro de nuestro planeta.

Para viajar a otros sistemas estelares existen tres opciones:

1. Diseñar naves que puedan conseguir velocidades muy muy cercanas a la de la luz. Es el caso que hemos estado explicando hasta ahora.

2. Si no se pueden conseguir velocidades tan elevadas, diseñar naves que sean como mundos en miniatura, donde se introducirían una pequeña población de astronautas que vivirían en la nave y tendrían descendencia. Al cabo de varias generaciones los descendientes llegarían al destino. También se puede buscar un sistema de criogenización para mantener a los astronautas en animación suspendida durante cientos o miles de años, y descongelarlos al llegar al final del viaje.

3. Encontrar otro tipo de desplazamiento, más allá de las limitaciones de la Relatividad de Einstein, una especie de salto hiperespacial o alguna forma de desplazarse a través de los llamados agujeros de gusano. Todo esto pertenece en gran parte al terreno de la ciencia ficción, y es lo que se especula en las películas del tipo mencionado al comienzo de esta entrada del blog.

Propongo a los matenavegantes que busquen la fórmula relativista que relaciona el tiempo transcurrido en la Tierra y el tiempo transcurrido para los viajeros de una supuesta nave a las estrellas, y calculen, por ejemplo, cuánto tiempo transcurre para unos astronautas que viajan a las Pléyades a una velocidad de 299.791 km/s (velocidad de la luz: c=299.792'458 km/s).

[Respuesta: casi un año y medio]